地域物語 第13編「日高にもある古寺巡礼」

高麗坂東三十三箇所観音霊場と武蔵野三十三箇所観音霊場

高麗坂東三十三箇所観音霊場

旧高麗郡内を巡礼する観音霊場で江戸中期に創設されたと伝わります。日高市内には8寺があります。

武蔵野三十三箇所観音霊場

昭和15年(1940年)、柴田常恵により開創されました。東京都、埼玉県にある34の寺院からなる観音霊場で、日高市内には4寺あります。第26番聖天院(新堀)、第27番勝音寺(栗坪)、第28番龍泉寺(横手)、番外霊巌寺(新堀)です。高麗坂東三十三箇所観音霊場と重なります。

歴史名勝No34「五番札所宝蔵寺」(高麗坂東三十三箇所観音霊場)

日光道から分岐し、ときがわにある慈光寺方面へ向かう慈光寺道沿いに、真義真言宗智山派弁日山宝蔵寺があります。本尊は不動明王を安置しています。境内には明和2年(1765年)の宝篋印塔、享保4年(1719年)、寛延3年(1750年)のお地蔵様などがあります。

寺名塔

安永3年(1774年)に建てられたもので、「高麗郡第五番宝蔵寺」とあり、高麗坂東三十三箇所札所であることがわかります。右上には「是より六番大谷沢十一丁五十間」(約1.29キロメートル)と六番常円寺観音堂までの距離が彫られています。

歴史名勝No35「六番札所常円寺・観音堂」

馬引沢に建つ曹洞宗の寺院で、徳川家康に仕えた旗本酒依家が慶長年間に建てた菩提寺です。境内にたつ宝篋印塔には酒依義武が写経した法華経1巻が納められていたと明和9年 (1772年)の古文書に記されています。

6番札所観音堂は山門南側の山林内にあります。

常円寺の道南にある観音堂

寺名塔

酒依氏墓所

境内には酒依氏の墓所があり、三代昌吉、八代義武、九代邦昌、十代昌氏が祀られています。酒依氏は武田氏に滅亡後徳川家康に仕え、ここ馬引沢に103石を知行しました。八代義武は享保2年(1735年)従五位下張摩守に叙任され江戸城に努めています。

歴史名勝No36「二十八番札所龍泉寺」

横手地区にある真言宗の寺院で、国道299号線に面した白壁の塀が目を引きます。本尊は千手観音で、慶安2年(1649年)観音堂領九石の御朱印を賜っています。

嘉慶2年(1388年)の宝篋印塔は日高市内で確認されている完形の宝篋印塔では最古になります。

歴史名勝No37「二十九番札所長寿寺」

元宿にある真言宗の寺院で、本尊は釈迦如来です。 創建は不明ですが、元文元年(1736年)の秀伝住職の墓碑があります。慶安2年(1649年)徳川幕府から三石を賜っていました。境内には江戸期の宝篋印塔が数多くあります。

歴史名勝No38「三十番札所勝音寺」

高麗川を背にした栗坪地内に建つ臨済宗の寺院で本尊は阿弥陀如来です。創建は不明ですが、四代目安州隣芸が再興しました。 安州は平沢の金剛寺、駒高の安州寺も創建しています。境内に高麗三十三ヶ所観音霊場の第30番札所の寺名塔が立っています。

千手観音坐像および両脇侍立像(市指定文化財(彫刻))

勝音寺の本尊で、右側が不動明王、左側が毘沙門天で檜寄木造りです。造立は作風から14世紀後半と考えられます。台座には享保18年(1733年)からの修理と、延文5年(1360年)の再興の墨書銘が見つかりました。千手観音の像内からは天正9年(1581年)の年紀をもつ4枚の銘札が発見されました。この時鎌倉仏師法眼長盛が手を加えたことがわかります。法眼長盛は聖天院の本尊を造立した人物でもあります。

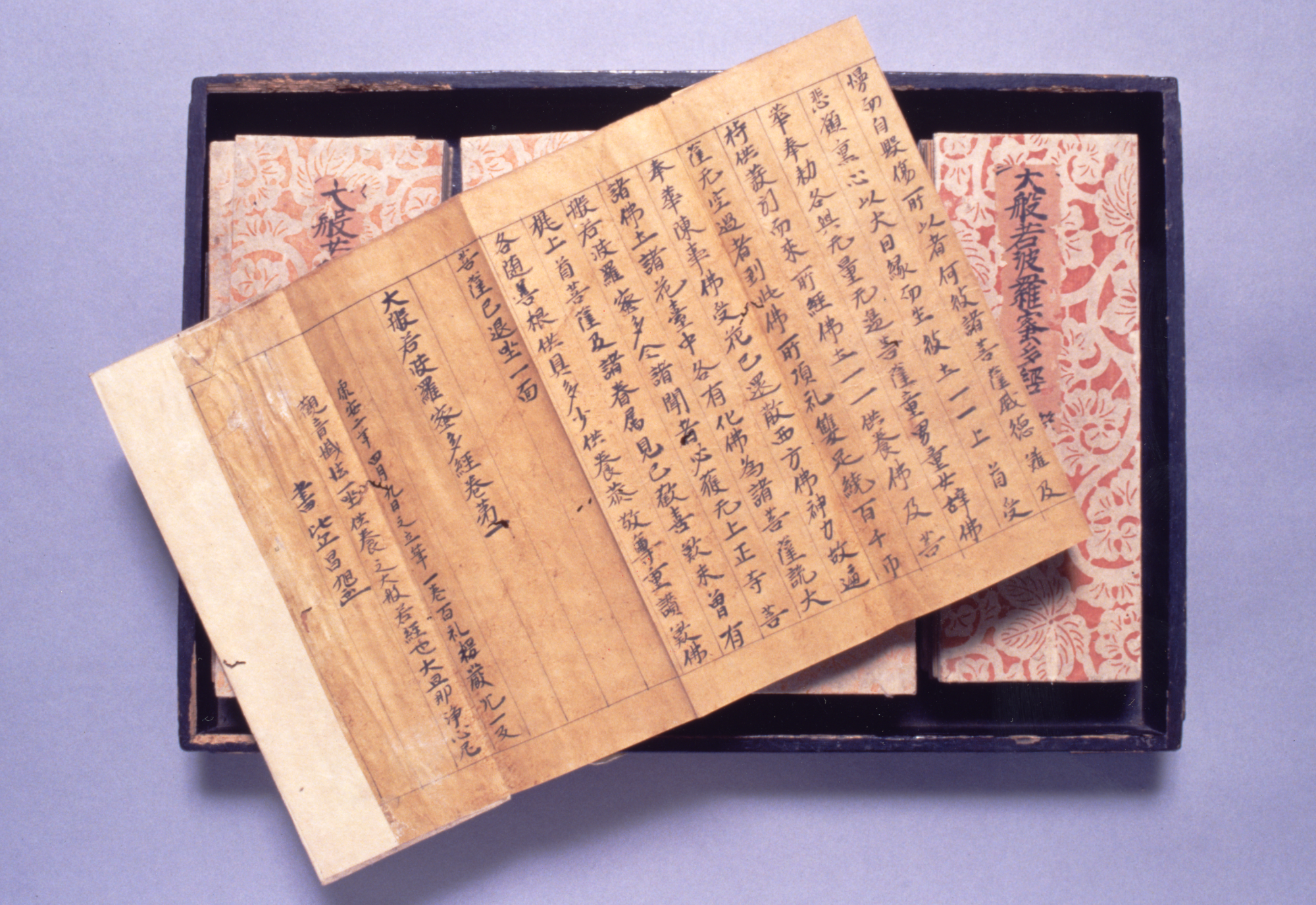

大般若経600帖(市指定文化財(典籍))

僧昌旭が康安2年(1362年)から貞治3年(1364年)の2年半をかけて写経したものです。享保8年(1723年)に87巻が補写されています。一部に後世の補写を含みますが600巻が完存する貴重な中世写経です。

歴史名勝No39「三十一番札所高岡如意輪堂」

岩本山如意輪観音と称し、臨済宗勝音寺に属します。安産の仏様として信仰されています。境内に高麗三十三ヶ所観音霊場の第31番札所の寺名塔が立っています。

三十二番札所聖天院(法恩寺)

三十二番札所聖天院(法恩寺)

32番は当時法恩寺でしたが廃寺となったため、聖天院となります。

法恩寺寺名塔が獅子岩橋の高麗川左岸側に他の石造物と並んで今も残っています。

歴史名勝No40「三十三番札所正福寺」

猿田地区にある真言宗の寺院で、本尊は十一面観音です。入口右手に「高麗三十三ヶ所観音霊場の第三十三番医王山正福寺」の寺名塔があります。

歴史名勝No41「番外札所霊巌寺」

「本尊御影掛けの桜」と呼ばれる枝垂れ桜が有名な古刹。本尊は地蔵尊の画で、明和年間に本堂が火災の際地蔵尊の掛軸が火中から飛び出し本堂前の桜の木にかかり、難を逃れたこと、掛軸を仮堂に安置していた際、東松山市高坂方面に姿を現し田植えを手伝った田植地蔵尊と呼ばれた伝説が残っています。

更新日:2024年03月21日