地域物語 第11編「1300年の歴史を伝える高麗神社」

国指定重要文化財「高麗家住宅」と 1300 年の歴史を伝える高麗神社

今から1300年前、高句麗から日本に渡ってきた人々を集め高麗郡が建郡されました。この時のリーダーとして伝わる高麗王若光を主祭神とし、導きの神である猿田彦や武内宿禰を合わせた三神を祀っています。

高麗家23代純秀は大峯修行を行い、以来修験道を信仰します。明治時代になり神仏分離令で修験道が禁止され、第56代大記の時に神職に復職、高麗神社として今に至っています。

歴史名勝No26「高麗家住宅」 国指定文化財(建造物)

高麗神社宮司家の居宅として使われていたもの。屋根は入母屋造りの茅葺。間取りは古四間取りという形式で、「奥座敷」、21畳の「表座敷」と「へや」そして「土間」から成っています。東日本の民家でも極めて古く、江戸時代前半(17世紀)の建築と考えられています。

歴史名勝No27「高麗神社本殿」県指定文化財(建造物)

一間社流れ造り、屋根は檜皮葺の本殿は、木鼻の絵様、向拝の柱の型式と天文21年(1552年)の棟札から、室町時代後期のものと考えられています。

歴史名勝No28「野田宇太郎の文学碑」

高麗家住宅の北側にある野田宇太郎の「家系図」という文学碑です。

このほか民俗学者で歌人でもあった折口信夫が「やまかげに ししぶえおこる ししぶえは こまのむかしを おもえとぞひびく」、佳人加倉井秋をは「引獅子や昏れをうながす笛と風」、坂口安吾は昭和26年12月号の文芸春秋で「高麗神社の祭の笛」を書くなど、文学者や歌人は高麗を題材にしています。

高麗のもつ歴史が創作意欲を掻き立てるのでしょうか。

高麗神社に伝わる文化財

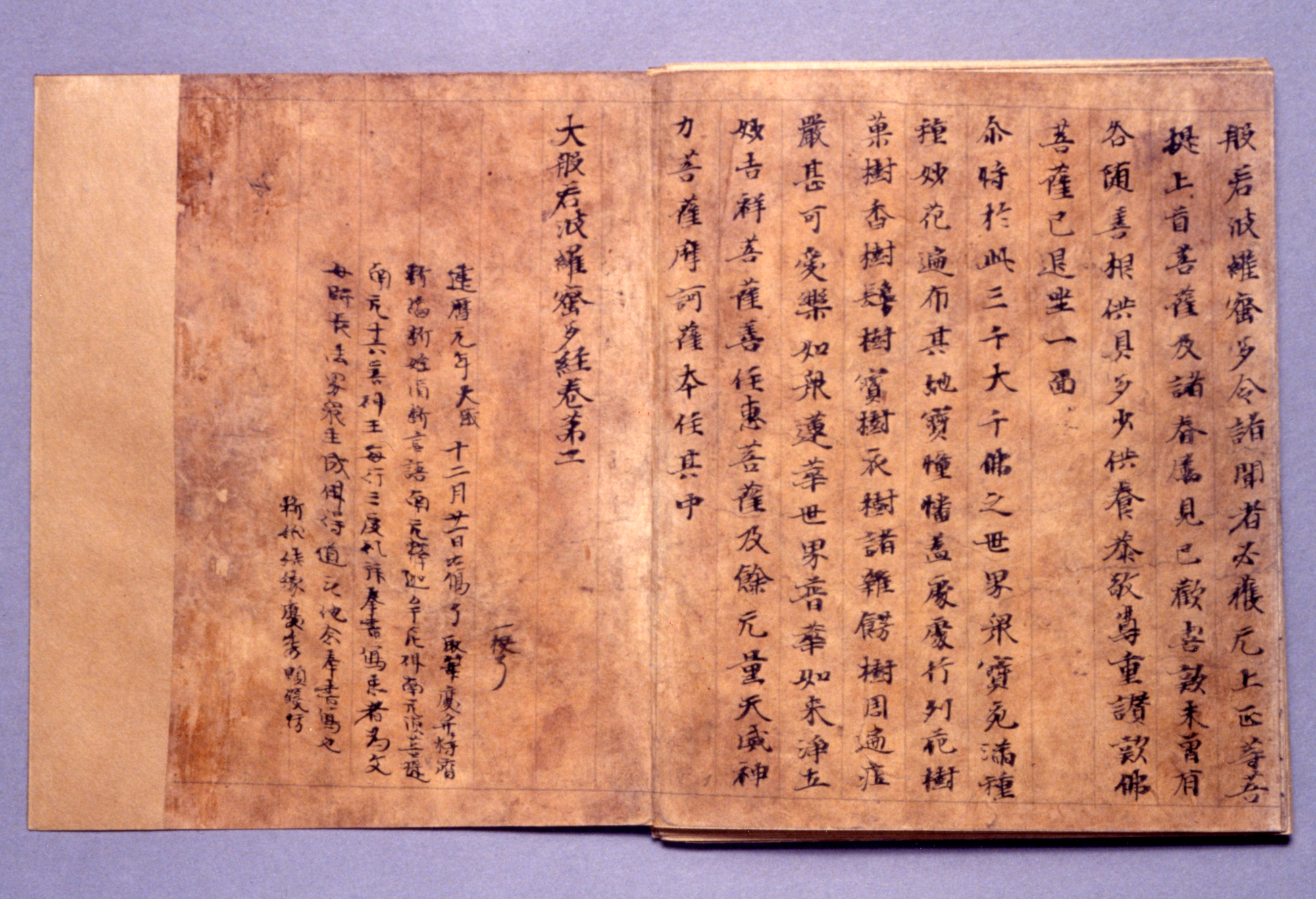

大般若経(国指定文化財(典籍))

高麗家23代麗純の5男、慶弁が修行した栃木県足利市の鶏足寺で鎌倉時代、建暦元年(1211年)から7年かけて模写した経典です。県内の中世写経を代表するもので、456巻が保存されています。

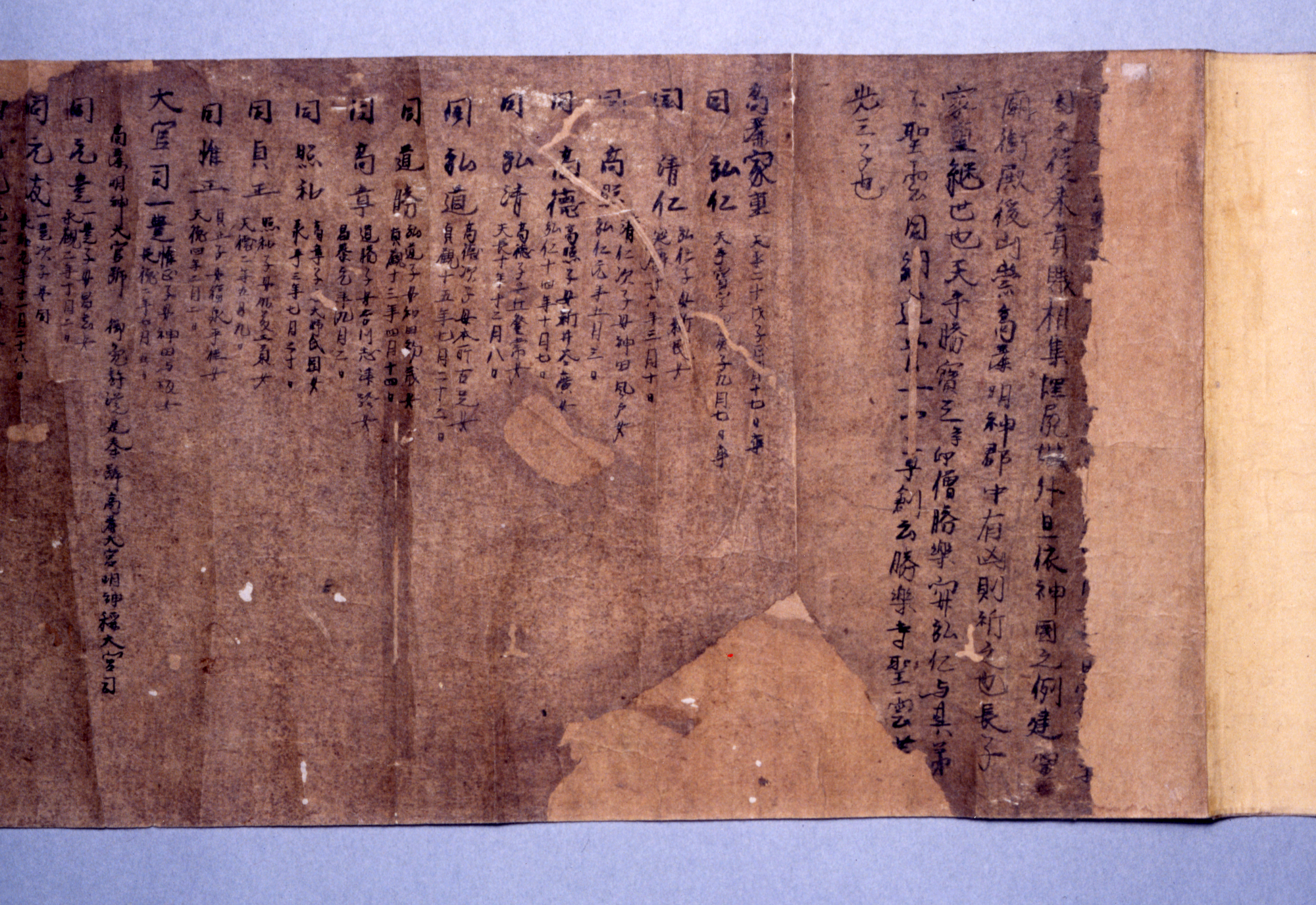

高麗氏系図(市指定文化財(歴史資料))

高麗王若光の長子家重から46代良賢までの名前が記されています。巻頭にある前文は一部が欠落していますが、霊廟を建て若光を高麗明神として崇めたことや勝楽寺創建の由来が書かれています。

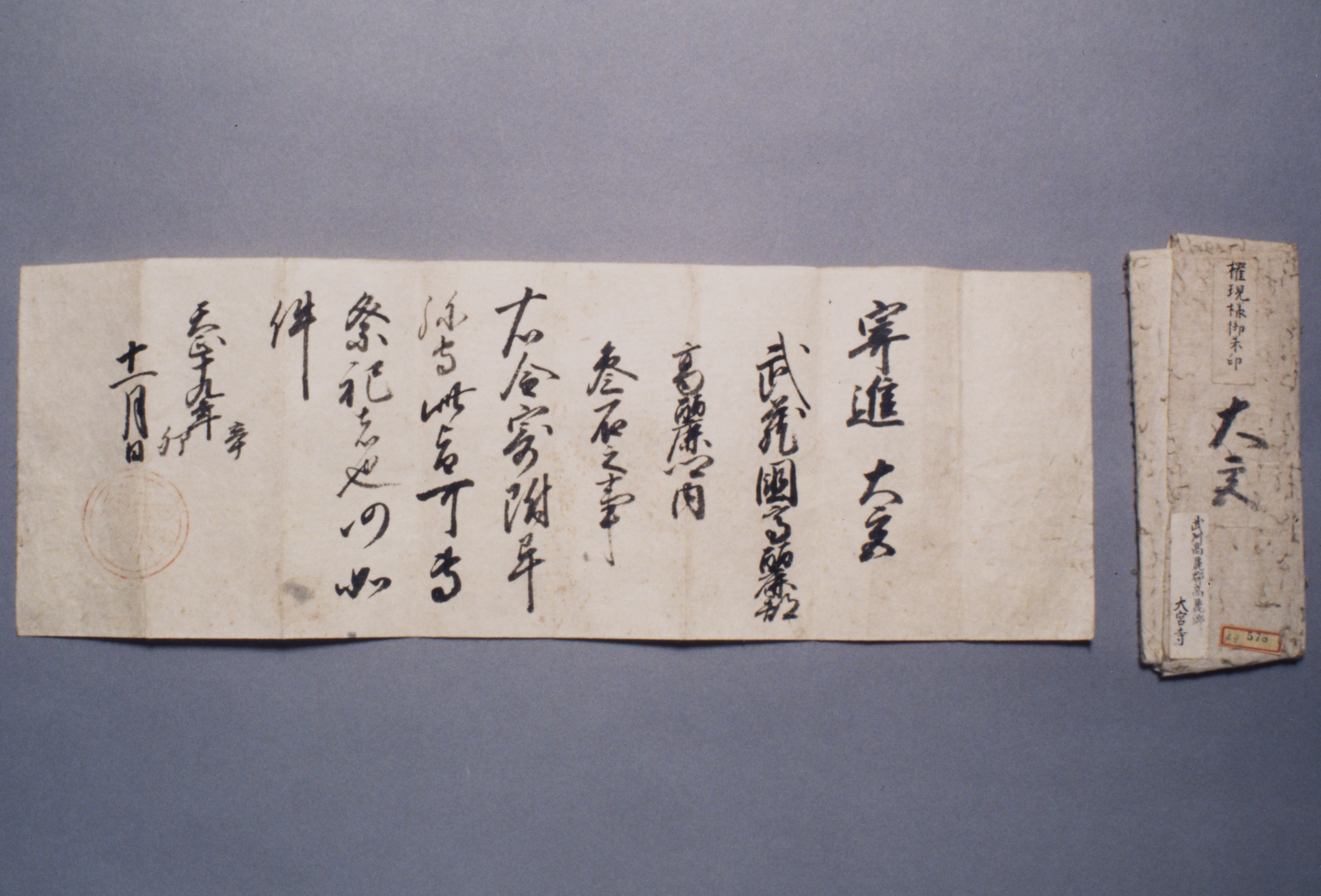

徳川将軍社領寄進状 市指定文化財(書跡)

天正19年(1592年)徳川家康が交付した朱印状と2代秀忠以降の将軍が交付した朱印状計12通が指定されています。社領3石を寄進すること、不入の権を認めることが書かれています。

更新日:2024年03月21日