地域物語 第8編「高麗の宿を歩く」

歴史名勝No15「諏訪社」

諏訪社(旧拝殿と奥に見える新拝殿)

慶長2年(1597年)、高麗本郷にあった陣屋が火災に遭います。もともと場所が狭かったこともあり、再建のため栗坪・梅原村の地へ移ります。

天和、貞享のころの記録では、高麗の宿で売られていたものは、農家で必要な縄むしろ、茶、炭、紙、筆墨、きせる、ぞうり、あさきれ、木綿きれ、とうふ、油、茶わんなどの日用品でした。蝋燭、下駄、割り箸、ござ、なら漬、美濃紙などは川越まで買いに行きました。

馬匹改帳によると、高麗本郷村は84戸の家で79頭の馬を飼っていました。伝馬飛脚の覚には、陣屋の使いで江戸、川越や青梅に伝馬、飛脚のためたびたび出されたことが書いてあります。

元文2年(1737年)に天領ではなくなったため、陣屋は廃止されました。

高麗の宿と呼ばれる

高麗の宿

昭和の頃の高麗の宿(栗坪、梅原)諏訪社の獅子舞風景

高麗の宿から野宮神社へ向かう道中にある庚申塔

庚申塔 宝暦13年(1763年)

総合福祉センター交差点(かつてはこの辻は坂戸入口と呼ばれていた)から野々宮神社方面に曲がると、庚申塔があります。正面には青面金剛、その下には三猿が掘られています。左面には高麗郡野々宮村講中と書かれています。

庚申塔の解説は、地域物語第7編「巾着田と高麗川の生活」中にあります。

歴史名勝No16「野々宮神社奉納相撲場」

ひだかと相撲(1)

日高と相撲の歴史は古く、奈良時代、武蔵守に3度任命され、従三位の位までなる高麗郡出身の高麗福信は相撲が強かったと続日本紀に記述されています。

野々宮地区にある野々宮神社には相撲場が残っています。相撲興業や、天保元年の子ども相撲も開催されていたなど多くの記録が残っています。今でも子ども相撲が行われています。

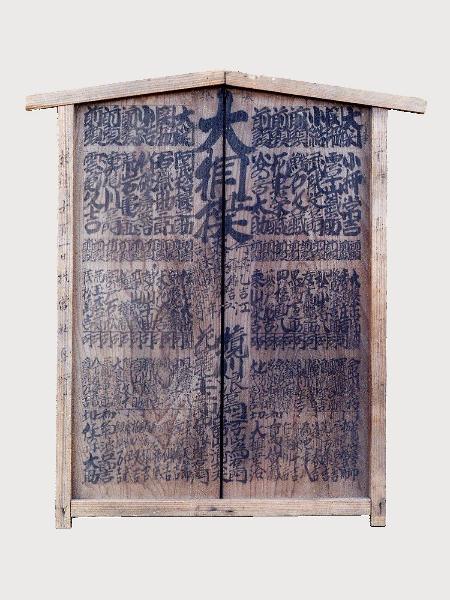

相撲興業の板番付(日高市指定文化財)

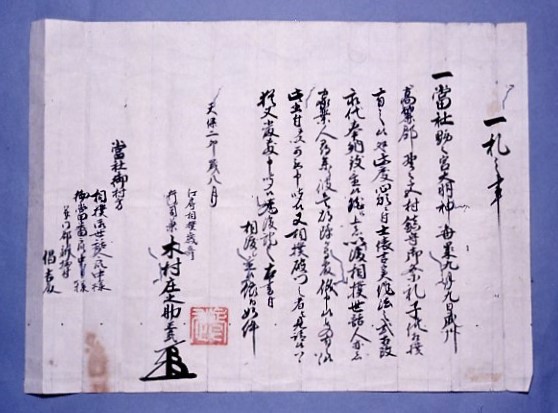

天保元年(1830年)子ども相撲を開催したところ好評だったので、翌年に相撲年寄の木村庄之助から子ども相撲の免状が発行されました。(日高市指定文化財)

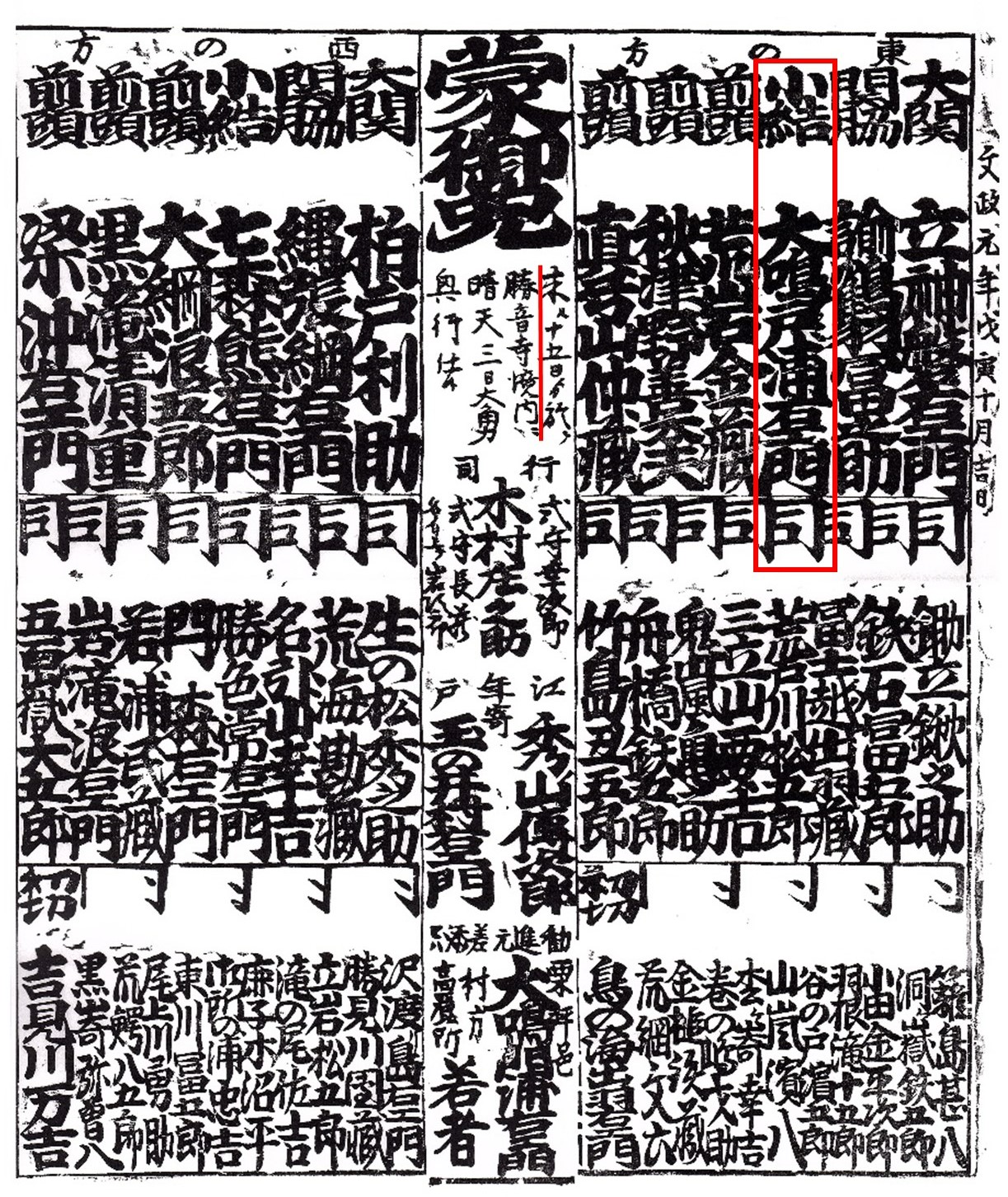

ひだかと相撲(2)大鳴門裏右衛門

江戸時代には日高市内栗坪地区出身の力士「大鳴門浦右衛門」が文政元年(1818年)に栗坪の勝音寺で勧進相撲を開催しています。当時の番付表や裏右衛門の手鏡が残っています。

番付表

番付の版木

歴史名勝No.17「比留間先生寿碑」

梅原の比留間家が伝えていた甲源一刀流は、安永年間(1772年から1781年)に秩父郡両神村の逸見太四郎義年が開いた剣術の流派です。半蔵の父与八は義年の門下で、享和2年(1802年)に梅原村の自宅に甲源一刀流の道場を開きました。以来多くの門人を指導しました。剣術の比留間家は半蔵、良八、国蔵と4代にわたり栄えました。

比留間先生寿碑

比留間家の剣術2代目である比留間半蔵の顕彰碑で、比留間道場跡地にあります。半蔵の生前に建てられたもので、彼の業績が記されています。表面上部の「比留間先生寿碑」は山岡鉄舟の筆によるものです。半蔵、国蔵は八王子千人同心にも剣術を指南していました。両者は萩原弥右衛門組の平同心という身分で、同心として日光勤番も務めました。

歴史名勝No18「満蔵寺」

地蔵堂

慶安年間(1648年から1652年)に幕府から地蔵堂領として御朱印三石を賜りました。

この地蔵堂は開かずの扉といわれ、中に安置されている地蔵は運慶作と伝わっています。

満蔵寺木造不動明王及び両脇侍像

(日高市指定文化財)

造立は室町期と考えられる不動明王像です。頭頂部に水瓶を頂いています。

更新日:2024年03月21日