地域物語 第5編「そこで縄文を感じよう−国史跡高麗村石器時代住居跡−」

歴史名勝No9「高麗村石器時代住居跡」

−国史跡「高麗村石器時代住居跡」と周辺の縄文遺跡−

高麗村石器時代住居跡は昭和4年2月に埼玉県で初めて竪穴住居跡が発掘された遺跡です。当時、全国でも7例目の調査で、貴重な発見として注目を集め、昭和26年に国の史跡に指定されました。高麗村石器時代住居跡を含む周辺が高麗石器時代住居跡遺跡となっています。

高麗石器時代住居跡遺跡は外秩父山地から東へ延びる高麗丘陵の基部に位置しています。飯能市境に横たわる高麗丘陵からは高麗川へ向かっていくつもの沢が流れ込んでいます。それらの沢は丘陵や台地を開析し谷を形成します。高麗石器時代住居跡遺跡も南東および北西側を沢に挟まれた標高 110メートルの狭い台地上に広がっています。

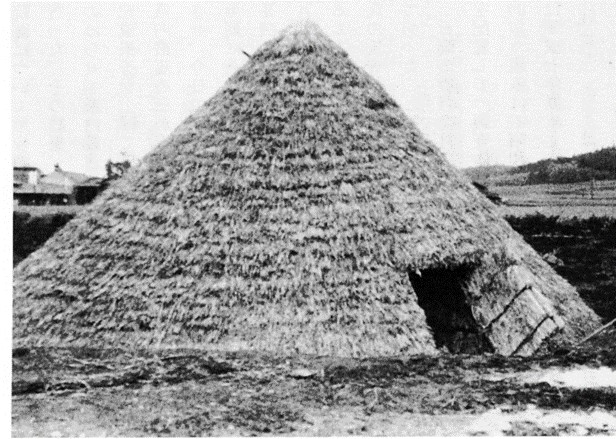

高麗石器時代住居跡遺跡復元イメージ

高麗村石器時代住居跡の発見−昭和4から6年の加藤喜代次郎氏の発掘調査−

昭和3年に埼玉県史の史料調査に訪れた稲村坦元氏は、高麗小学校長後藤重吉氏から土器や石器が数多く散布している場所があることを聞き、その場所には必ず住居跡があるとの確信を持ちます。

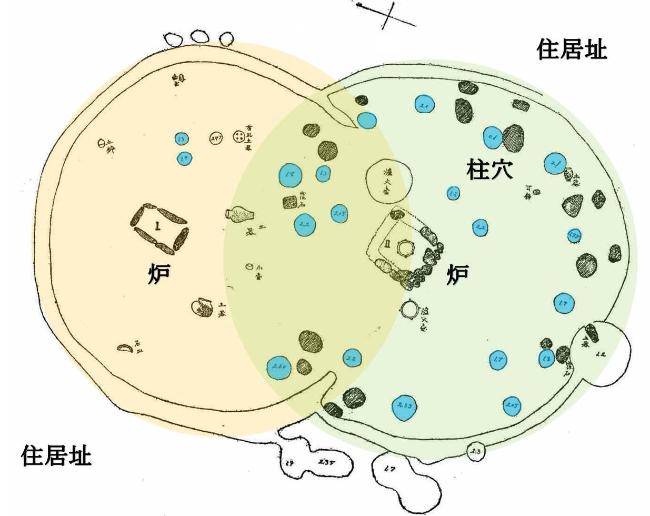

地主であり郷土の歴史を研究していた加藤喜代次郎氏の協力のもと、翌昭和4年2月7日から調査を行い、みごと竪穴住居跡を発見しました。当時の所見ではヒョウタン形をした住居跡で、1号炉のある北側を作業場、2号炉のある南側を生活の場とし、さらに2号炉の周辺には2個の廃炉があり、3回ほど家の建て直しがあったと記述されています。

現在は、建てられた時期が異なる直径6メートルの円形の住居跡2軒が一部重なっていると考えられています。

高麗村石器時代住居跡は当初ひょうたん形をした1軒の住居と考えられていましたが、現在では時期の異なる2軒の住居跡が重なっていると考えられています。

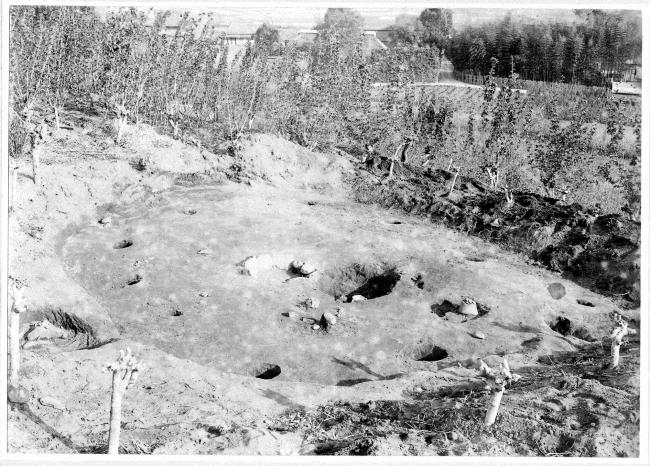

昭和4年調査時の航空写真

陸軍立川飛行場から飛び立った飛行機による航空写真。1が高麗村石器時代住居跡。2にも住居跡が検出されています。

昭和4年の調査参加者

前列中央が加藤喜代次郎氏、後列左から2番目が稲村担元氏、3番目が柴田常恵博士

加藤喜代次郎氏

高麗村から日高町誕生の頃までの高麗地域の文化財調査に尽力されました。

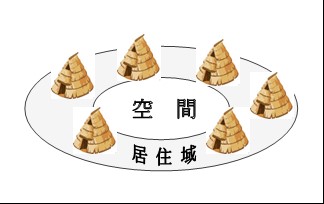

丘陵の環状集落

高麗村石器時代住居跡の周辺では、国道299号線改良工事に伴う発掘調査や日高市の確認調査から縄文時代中期後半の住居跡が38軒以上確認されました。昭和4年から6年の加藤喜代次郎氏の調査を含めた住居跡の分布をみると、台地平坦面には広場のような空間があり、住居跡は台地の縁を巡るように作られていることがわかります。これを「環状集落」と呼び、縄文時代のムラのかたちです。

高麗石器時代住居跡遺跡は丘陵地の狭い台地上における環状集落のあり方を示しており、丘陵地の縄文時代中期遺跡群を研究する場合に高麗石器時代住居跡遺跡は非常に重要であると言えます。

環状集落(かんじょうしゅうらく)とは

中央に空間を設け、その周囲に住居を巡らす集落を環状集落と呼びます。縄文時代中期に多くみられます。

周辺部の調査

高麗村石器時代住居跡の発見を契機に加藤喜代次郎氏は周辺地域の調査も実施しました。昭和5年から6年にかけて、巾着田北側周辺の鹿台遺跡、榎戸遺跡、東側の高麗小学校校庭遺跡などで9軒の住居跡を発見し調査を実施しました。

高麗第5号住居跡

日向地区にある鹿台遺跡に該当

高麗小学校プール北側で検出した住居跡

この住居跡に上屋をかけ復元住居を制作しています。

更新日:2024年03月21日